溯本求源 你所不知道的1.4TSI所采用的技术工艺

特点鲜明的装配式制造工艺,将1.4TSI凸轮轴的凸轮与主轴颈实现了分离加工,其中,加工完成的凸轮内壁具有攻丝后的螺纹,而钢管外壁则具有花键预装,装配时,采用“外凸轮加热,内主轴颈冷却”的热套法完成,恢复常温后,依靠匹配的螺纹和花键实现紧固,而工艺方法不仅可以消除装配的过盈应力,同时能够在短暂时间内完成联接,并在轴向尺寸和角度位置方面保持很高的精度。

“空心轴”设计大幅度减轻了凸轮轴的重量

而正是得益于装配式凸轮轴更为简易的制造工艺,在凸轮轴的材质上,1.4TSI也实现了质量更轻的“钢材”选用。而针对1.4TSI采用了强度更高的钢制凸轮轴,大众还做出了“空心轴”的相应改进,大幅度减轻了凸轮轴的重量,减小了其运动惯性,为提升进排气效率奠定了良好的基础。

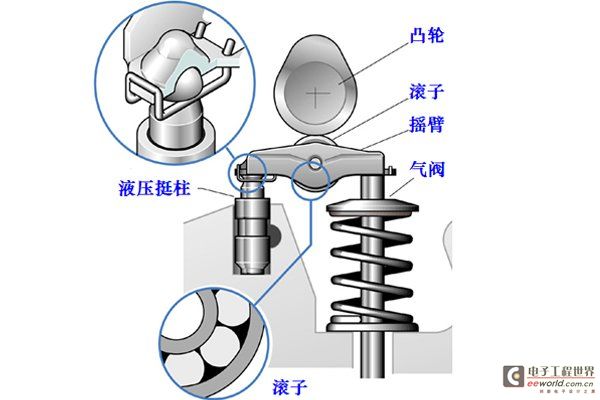

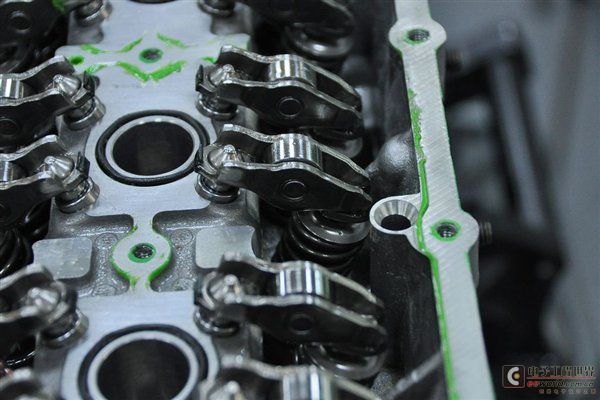

进排气门驱动装置“滚子摇臂”

1.4TSI引擎配气机构中的滚子摇臂

相信熟悉捷达的朋友,对于其1.6 RSH发动机一定不会陌生,其中,RSH实为德语Rollen Schlepphebel的缩写,代表的含义正是“滚子摇臂”技术,而这项隶属于气门总成,并用于实现凸轮轴间接驱动进排气门的装置,则同样应用于我们此次拆解的1.4TSI引擎之上,而除却大众以外,该项技术也被其他汽车厂商广泛运用,凭借的便是其颇为先进的技术特点。

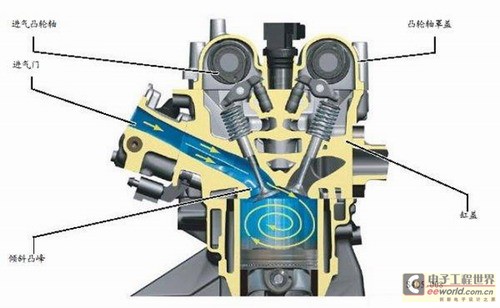

1.4TSI发动机气门总成结构图

滚子摇臂由一个具有杠杆作用的钢板型材和一个带有滚珠轴承的凸轮滚柱组成,其一端被固定在液压挺柱之上,一端则定位于气门之上,当凸轮轴通过“滚子”对摇臂施加作用力后,由摇臂完成对进、排气门的驱动。

而由于凸轮轴不再直接顶压气门杆顶端,加之其采用的液压技术,既可消除凸轮与摇臂之间的间隙,又能通过飞溅油液对凸轮与摇臂接触的部位加以润滑,因此一定程度上减少了配气机构的摩擦损失,并使发动机噪声降低,同时减小了运动惯量,使驱动凸轮轴消耗的发动机功率减少,运行更加平稳、经济。

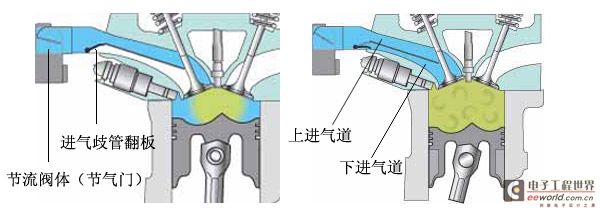

取消进气歧管翻板,进气道也“扰流”

TSI进气歧管翻板背景解读:

针对发动机工况的差异,进气系统的相应变化,对于燃烧室混合气体的形成有着至关重要的作用。而早期的TSI引擎由于均具有分层燃烧技术,因此,根据发动机工况,为了满足“分层充气模式——均质稀混合气模式——均质混合气模式”多种不同燃烧室充气模式,“进气歧管翻板”的加入则应运而生。

辅助阅读:什么是“分层燃烧”?

进气歧管翻板工作示意图

在发动机处于低速工况,采用分层充气模式下,进气歧管翻板通过“关闭下进气通道,形成较窄的横截面积”,增加气流流速,有效形成强烈的进气涡流,利于“分层”模式下混合气的形成与雾化,可提高燃烧效率,进而增大发动机扭矩输出;而当发动机进入高速工况,采用均质混合气模式时,进气歧管翻板通过“开启下进气通道,形成较宽的横截面积”,增大进气量,使更多的空气参与燃烧,从而提升发动机的输出功率。

1.4TSI取消“进气歧管翻板”,进气道实现“扰流”

不过,随着“分层燃烧”技术逐渐在TSI引擎上的淡出,“均质充气”成为了目前该系列引擎的主流充气模式,而1.4TSI同样由于均质燃烧控制的改进,取消了进气歧管翻板的设计,不过,为了同样能够实现油气的充分混合,保证汽缸内形成很好的涡流,1.4TSI则在进气道上作出了相应的改进。

1.4TSI进气道的角度被调整至更接近水平,同时,在进气道外缘的气门座上,设计了一个倾斜的凸峰,从而保证进气吹过气门顶时,在汽缸内形成特殊的涡流,无论在发动机的任何工况下,都能够实现燃气充分混合的作用。而在1.4TSI发动机中,实现“小截面,流速增”、“大截面,流量增”的进气效果元件,则成为了节流阀体(节气门)的主要角色,通过“源头”的进气效果控制,辅以上述特殊的进气道“扰流”效果,从而完成1.4TSI充分提升燃烧效率的职责。

取消分层燃烧并不是所谓的减配

在欧洲,最早推出的TSI发动机是拥有分层燃烧和缸内直喷两项技术的,而引进国内版本的TSI发动机只保留了缸内直喷技术,在正常工况下取消了分层燃烧技术,这也被很多网友质疑为减配。不过在事实上,除了欧洲市场,大众TSI发动机在全球范围内都没有使用分层燃烧技术,那么这一项 “减配”到底原因何在?

什么是分层燃烧?

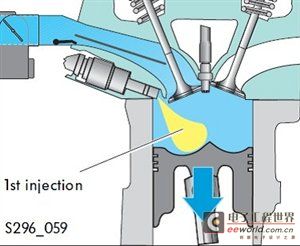

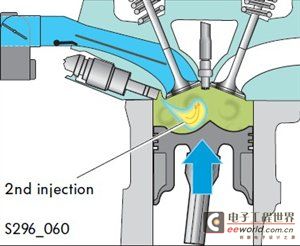

首先,我们必须先了解一下到底什么是分层燃烧。我们都知道,气缸内混合气必须达到一定的空燃比后,才有可能被点燃,而能够让缸内混合气在浓度在低于空燃比时依旧被点燃的技术则被称为稀薄燃烧。我们文中提及的分层燃烧便是实现稀薄燃烧目的的手段之一,它能够使发动机在低负荷时的燃烧效率得到大大提高,从而拥有更低的油耗。

分层燃烧的工作原理:

第一次喷射先充分混合 第二次喷射形成混合气较浓的区域

关键词: 1.4TSI发动机技术工

加入微信

获取电子行业最新资讯

搜索微信公众号:EEPW

或用微信扫描左侧二维码